Me llamo Ana y, hace unos años, fui violada. El agresor, a quien yo conocía, era en ese momento en quien más confiaba. No denuncié inmediatamente; lo cierto es que me costó mucho contárselo a alguien. Primero guardé silencio, tratando de comprender yo sola cómo algo así podía estar ocurriendo. Lloré mucho, me castigué, traté de apartarlo de mi cabeza y, al final, un día, fue incontenible: acudí a dos amigas y les conté lo que pude. El resto, lo que no fui capaz de expresar en palabras, lo dibujé.

El estigma de Casandra nos persigue a nosotras las mujeres por los siglos de los siglos. Las mujeres no somos de fiar, como Casandra, lo que sale por nuestra boca no es creíble. El culpable: un dios que despechado ante las negativas de ella a acceder a sus «peticiones de amor» la maldijo con el descrédito.

Como a Casandra, a Ana tampoco la creyeron. En un principio cuando todo pasa, el miedo, la vergüenza, la educación cristiana… hicieron que sintiera que ella no había sabido, que ella era la culpable de lo sucedido. La mejor opción el silencio.

Pero cuando decidió contarlo, Ana se encontró con el muro de la incredulidad. No bastaba con contarlo, tenía que probarlo, certificarlo, acreditarlo…

De alguna manera el agresor consigue antes el amparo del sistema. Sobre él parece no cernirse el más mínimo atisbo de duda. Parece un patrón.

Las agresiones por desconocidos, los asaltos son una cantidad mínima, si se compara con los ataques sexuales recibidos por personas cercanas, de nuestro ámbito de confianza. La gran mayoría de las mismas se producen por hombres conocidos con quien se tiene alguna relación. Los agresores conocidos representan entre el 70 y el 80%, y a pesar de ser así, éstas son las que menor repercusión tienen en los medios de comunicación y las que, arropadas por los prejuicios de los operadores jurídicos, se mantienen de manera más flagrante en la impunidad: así lo demuestran las cifras de agresiones sexuales frente a las de denuncias y finalmente de sentencias condenatorias.

Cuando tenemos noticia de este tipo de hechos, cuando las agredidas se atreven a alzar la voz, una mancha de desconfianza, a modo de letra escarlata, se les pinta en el rostro.

Si bien es cierto que en un sistema que sea justo, debe primar la presunción de inocencia y que en el acusado no reside la carga de la prueba, no es menos cierto que en este tipo de delitos la situación de la víctima/acusadora, es muy difícil.

Primero tener que romper esa barrera que le impide hablar. Sobre este tipo de delitos se cierne el estigma de la vergüenza. Después conseguir ser creída en el entorno cercano, encontrar los apoyos. Por último el «escollo» policial y judicial. Doble juicio.

Va a ser necesario rodar una película, tomar una grabación, llamar a un notario, o coger pruebas en plan CSI, para poder demostrar que tu historia es cierta. Demostrar que no eres una mentirosa.

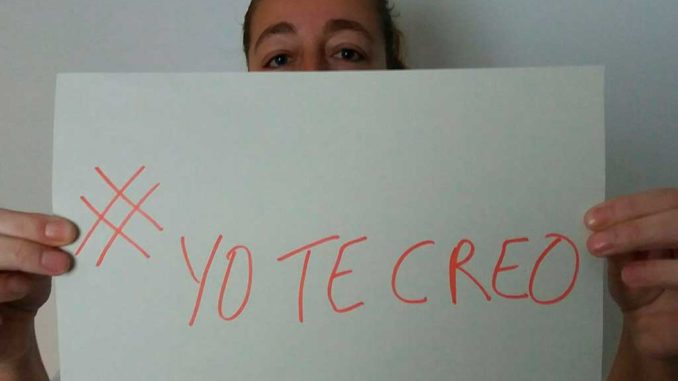

Queremos mostrar nuestro apoyo a esta iniciativa impulsada por la Asociación de Mujeres de Guatemala. En el proyecto yotecreo.net puedes encontrar la historia de Ana, así como el cómic que dibujó cuando no podía poner lo sucedido en palabras, y que los forenses no quisieron ver: materiales que ella comparte esperando que su historia arroje luz sobre este tipo de agresiones que permanecen como un tabú.

Ana #YoTeCreo, nosotras te creemos.

Dejar una contestacion